Nesta manhã de domingo triste – meu amigo Caninha se foi -, parei para ler perfis diversos, admiráveis e desconhecidos, todos teorizando sobre a Copa do Mundo. Especialmente os que tentaram fazer um mergulho, digamos, mais intelectualizado sobre o tema.

Para meu gosto e análise pessoal, entre desabafos e decepções naturais, também li um festival de besteiras sobre o assunto. Besteiras colossais, aliás.

O futebol não é apaixonante apenas no Brasil, mas no mundo todo. A Copa do Mundo para a Terra. É um fato. E quem nutre paixão pelo esporte mais popular do planeta não é “alienado” nem vive de “ilusão” por conta dos sentimentos que desenvolveu. Muitas vezes o futebol é bálsamo para aliviar as pancadas diárias na sofrida vida brasileira.

Para quem viveu o Maracanã de verdade até 2010 e vive o esporte, explicar essa paixão no Brasil não é simples. Há uma enorme complexidade em torno do tema, que teorias acadêmicas distantes não dão conta de cobrir. O que dá para dizer é que foi uma febre nos primeiros 25 anos do século XX que nunca mais passou.

Portanto, falarei aqui como o que sou: um torcedor. É apenas o meu relato pessoal e só.

Embora sempre tenha pertencido à maioria pobre da população brasileira, tive uma criação digna, passando por boas escolas, tendo como estudar. Passei muitas dificuldades, mas caminhei até à universidade pública, bem ao lado do Maracanã, para minha alegria

Durante boa parte da minha vida, 25 anos, vivi no bairro mais misturado do Brasil: Copacabana. Lá, vi e conheci de tudo, porque todas as classes sociais interagem de alguma forma, com a quase exceção de parte dos milionários da Avenida Atlântica. Havia interação na escola pública que frequentei, no grupo de escoteiros que fiz parte por muitos anos, mas o único lugar em que realmente sentia integração total era no futebol – de praia, da vila onde estudei, da quadra que alugávamos com trocados no Corpo de Bombeiros.

Quando meu pai começou a me levar ao Maracanã, logo percebi que as pessoas não eram exatamente iguais às de Copacabana (e olhe que lá era tudo misturado). Havia uma mistura única. Várias vezes, ele comprava na bilheteria ingressos extras, três ou quatro, e distribuía para os garotos que pediram dinheiro para comprar um. Eles pulavam enlouquecidos, felizes, se abraçavam e subiam a grande rampa do Maracanã com suas roupas simples, às vezes sem chinelos e isso me emociona porque me leva a mais de quarenta anos atrás.

Eram crianças alienadas ou crianças de posse e total vivência de sua única alegria?

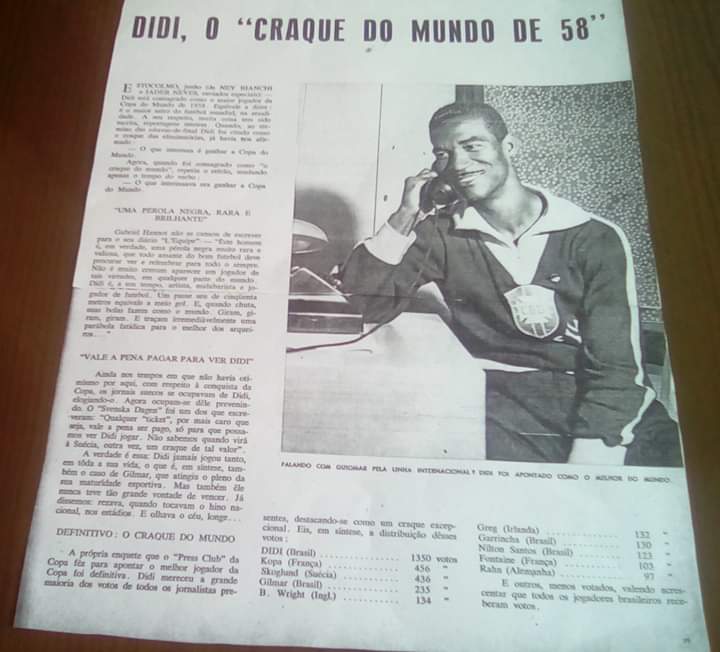

Os melhores momentos de minha vida com meu pai foram no Maracanã, sentado ao lado dele, espremido numa multidão. Cheio de pessoas diferentes, de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as classes. Juntos, lamentamos grandes gols dos adversários e comemoramos muito os nossos. Vimos lindos espetáculos de bandeiras e muito, muito pó de arroz no ar. Não era só o jogo, mas chegar cedo, ver a multidão se aproximando, mais de cem mil pessoas pobres e ricas, pretas e brancas, gordas e magras, gays e heterossexuais, todas reunidas em torno do gramado para apreciar arte, num tempo em que tínhamos craques a granel.

Vendo um filme arrebatador, ou uma peça espetacular de teatro, ou ainda um show no inesquecível Canecão, você chegava a quinhentas, mil ou duas mil pessoas reunidas. Por vários motivos, nestes palcos sagrados e fundamentais, não havia a devida mistura social da cidade do Rio. No Maracanã, sim, e com cinquenta ou setenta vezes mais gente. Dá para compreender a dimensão? Isso a cada domingo durante quase sessenta anos, desde 1950.

Gostaria de lembrar que dois dos maiores atores brasileiros de todos os tempos eram completamente apaixonados por futebol: Sérgio Britto e Ítalo Rossi. Se fosse fazer uma lista de músicos, passaria o dia escrevendo, então rapidamente me lembro de João Nogueira, Cartola, João Gilberto e Ciro Monteiro, só para começar.

No Maracanã a gente se sentia gente de verdade, integrada, mesmo que o próprio estádio tivesse sido construído com certos apartes – casos da geral e da arquibancada, por exemplo -, mas eles não deram certo. Ali se vivia o único local do Rio de Janeiro onde o riso, o grito e a lágrima do homem pobre tinham o mesmo tamanho do cidadão rico. O único local. Nem o Carnaval, outro palco espetacular, tinha tanta oferta a preços populares.

Completamente louco por futebol, passei a ler todos os jornais possíveis em casa diariamente. Isso me levou às notícias políticas, de cotidiano, da cidade, de arte e cultura, isso com doze anos de idade. Foi o futebol que abriu espaço para meus outros interesses culturais, que não são poucos – vão de Estatística a botequins. E muitos anos depois de estar com meu pai de mãos dadas no Maracanã, foi o futebol que me abriu as portas para ser um escritor publicado, e consequentemente podendo publicar duas dezenas de livros sobre outros assuntos, no que sou eternamente grato.

Monstros sagrados das letras como Eduardo Galeano, Nelson Rodrigues, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e tantos outros celebraram o futebol em suas obras. É impossível crer que o fizeram por alienação.

Por outro lado, como em qualquer estrato da sociedade, o futebol carrega problemas em seu entorno e até mesmo nas vísceras. Há quem prefira abominá-lo por isso. Eu prefiro procurar nele o que tem de melhor e, na minúscula parte que me cabe, criticar e denunciar o que considero errado e injusto.

O futebol me deu sensação de pertencimento a grupos, me trouxe amigos, me fez ir a veículos de rádio e TV ao vivo que eu jamais imaginaria. O futebol me permitiu passar horas conversando com personalidades como Gilberto Gil e Maria Bethânia. Conheci lugares, viajei e mergulhei tanto em estádios confortáveis como em verdadeiros muquifos para ver jogos com milhares de torcedores ou uns cinco, dez.

Anos depois de publicar meus primeiros livros, passei a produzir obras de outros escritores, em vários casos de futebol. É alienação ou produção?

Por fim, gostaria de dizer o seguinte: o Brasil não vai melhorar em nada porque a Seleção Brasileira é eliminada da Copa do Mundo e então o povo “retorna à realidade”. Diferente de criticar a atuação, apedrejar o futebol não acrescenta nada ao grande debate que todos esperam para que o país saia desse lodaçal. Pelo contrário: o futebol é um dos grandes símbolos da identidade brasileira e deve ser valorizado.

É certo que alguns jogadores famosos estão desalinhados da realidade brasileira e parecem despreocupados com seu povo. Só que eles passam e o esporte fica. Aí está há mais de 120 anos fincado no coração dos brasileiros. E é bom que se diga: mais de 90% dos jogadores de futebol no Brasil não ganham dois salários mínimos mensais.

Tanto faz se é numa arena moderna ou num campinho minúsculo. O futebol une as pessoas, integra, gera convivências e afetos e, num país onde mais de 70 milhões de pessoas oscilam entre a precarização e a miséria, muitas vezes ele é o único momento de alegria – às vezes até de paz. Podem ter certeza: em muitas vezes, o caldo social brasileiro não entornou de vez porque lá estava o futebol ajudando a acalmar os ânimos, em muitas esferas.

Em vez de posts empolados e com teorias confusas, muitos intelectuais contribuiriam para a discussão sobre futebol fazendo exatamente o que fazem com suas temáticas preferidas: pesquisando e estudando em vez de chutar – muito mal, por sinal.

##########

Paulo-Roberto Andel, escritor e estatístico carioca, é autor/coautor de aproximadamente 40 livros físicos e digitais sobre futebol, poesia, crônicas, humor e política. Edita o site Panorama Tricolor, o blog otraspalabras!, colabora com o Correio da Manhã e o Museu da Pelada. Sobre o Fluminense, seu time de coração, publicou 20 livros.