Tudo ainda está muito vivo em minha memória. Eu tinha treze anos e o mundo pela frente. Desde 1981 o mundo se curvava ao talento da Seleção Brasileira, lotada de craques e com atuações inesquecíveis.

Acordei cedo e fiquei na expectativa do jogo. Pela primeira vez eu não iria ver uma partida da Copa em casa. Meu amigo Ivan, também meu vizinho de prédio, me convidou para ver em sua casa. Éramos nós dois mais a irmã dele, a prima e a mãe.

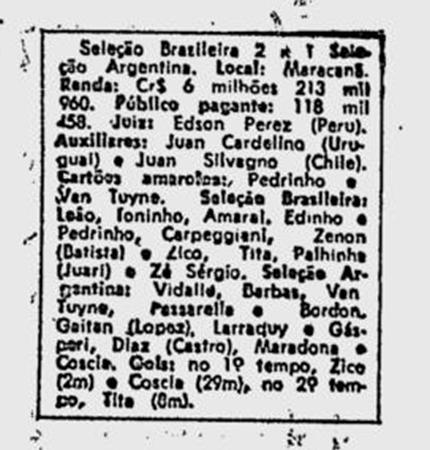

Começou tenso, porque a Itália logo marcou um gol numa cabeçada de Paolo Rossi, mas o Brasil também deu o troco com um jogadaço de Sócrates, o Doutor, a fera cerebral do Brasil com seus toques geniais de primeira e de calcanhar. Gritamos no empate mas estávamos tensos. Por outro lado, o Brasil tinha acabado de dar um baile na poderosa Argentina, o que aumentava nossa confiança.

Houve um branco, a Itália se aproveitou e fez 2 a 1. Paolo Rossi outra vez. Ficamos em silêncio, mas havia muito tempo ainda. Tínhamos a melhor seleção do mundo, precisávamos ter calma e confiança.

No intervalo comemos biscoito e tomamos Coca-Cola. A cada mordida e gole, dava para sentir certa apreensão. O Brasil não perdia um jogo há um ano e meio, era o favorito, brigava de igual para igual. A gente ia empatar o jogo.

Atacávamos, mas o gol não saía. Eles respondiam, tínhamos medo. Acompanhamos tudo em silêncio frente à pequena televisão. E foi aí que Falcão puxou a bola na frente da área e marcou um golaço! Explodimos. Nosso silêncio desabou em meio à comemoração. Os fogos explodiram na vizinhança. Copacabana inteira não gritou pelo gol, mas deu um urro que misturava alívio, dor e esperança.

Rimos e nos abraçamos. O Brasil se encaminhava para as semifinais da Copa da Espanha.

O problema é que o roteiro seria totalmente diferente das nossas expectativas. Veio um escanteio. Uma bola de longe chutada torta e – como assim? – acabou em gol. Gol. O terceiro gol. Gol da Itália. Paolo Rossi de novo, logo ele que tinha o nome parecido com o meu, me dando um castigo daqueles.

Da saída do meio de campo até o último apito de Abraham Klein, a gente só fez ruídos para respirar. Sabíamos o que nos esperava. A janela oferecia um silêncio de cinco mil cemitérios numa segunda-feira à noite. Ficamos tão congelados que nem pulamos quando Zoff fez grande defesa em cabeçada de Oscar, nem quando a Itália marcou o quarto gol, que acabou anulado.

Quando o jogo acabou, tive a reação que uma criança teria num dia de feriado: chamei o Ivan para irmos jogar bola na Lagoa. Ele topou. Combinamos de nos encontrar na rua em dez minutos. Então me despedi da prima, da irmã e da mãe, todas muito silenciosas, e fui rapidamente em casa, onde o silêncio de meus pais era também profundo. E depois de tantos silêncios, entendi que a mais profunda das tristezas nem sempre vem com sons.

Pensando na casa do meu amigo e na minha, aí chorei sozinho no elevador Atlas branco para dez passageiros. Os oito andares pareciam quinhentos. Me recompus, estava sozinho, ninguém me notou na portaria. Logo encontrei o Ivan e fomos chamar mais amigos para o futebol na casa de cada um – os telefones eram raros. Sozinho, pensei: perdemos 1982 mas vamos ganhar 1986. Sonho de menino.

Juntamos uma turma e fomos para a Lagoa a pé. A rua estava deserta. Não havia carros nem ônibus. Não havia pedestres. Nas portarias, não se via os porteiros. Éramos um grupo de garotos atravessando uma Copacabana fantasma, como se tivesse sido abandonada por seu povo. Descemos a Tonelero, atravessamos o túnel, seguimos pela Pompeu Loureiro e tudo era o silêncio de desolação, mas a gente carregava para sempre o amor pelo futebol.

Quarenta anos depois, eu continuo perseguindo o futebol. Demorou, mas vi o Brasil ganhar duas Copas do Mundo. Vi milhares de jogos e dezenas de milhares de jogadores. O futebol ainda é muito importante na minha vida, é uma presença diária. Mas o que penso daquela tarde de quarenta anos atrás é que, de algum jeito, aquilo mudou o jogo que tanto amo e a mim mesmo para sempre.

O futebol ensina muitas coisas. Não se pode vencer todas. Nem sempre o melhor vence. Nem sempre o melhor é tão melhor. Às vezes, o pior é muito melhor do que podemos imaginar. A Itália naquele dia foi melhor e depois se tornou uma merecida campeã. O Brasil perdeu, mas o sonho daquela seleção que encantou o mundo por um ano e meio foi tão forte que, hoje, quarenta anos depois, seu desenho de beleza e poesia ainda está entre nós. O Brasil de 1982, a Holanda de 1974 e a Hungria de 1954 são provas vivas de que há seleções condenadas à eternidade mesmo sem título.

Assim, volto ao velho elevador Atlas e me sinto livre para o choro, o mesmo dos meus treze anos.

@pauloandel