EDUARDO GALEANO

“Futebol ao sol e à sombra”, 1995

A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim de século, o futebol profissional condena o que é inútil, e é inútil o que não é rentável. Ninguém ganha nada com essa loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como o menino que brinca com o balão de gás e como o gato brinca com o novelo de lã: bailarino que dança com uma bola leve como o balão que sobe ao ar e o novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz.

O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia.

Por sorte ainda aparece nos campos, embora muito de vez em quando, algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o adversário do time inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade.

##########

MARCELO FROMER E NANDO REIS

“Repetimos idênticos erros de 74,78 e 90”

(Especial para a Folha, 11/06/1994)

Esta estúpida obsessão pelo futebol rígido e obtuso, calcado na máxima do coletivismo europeu de hoje.

Desde que perdemos a Copa da Inglaterra, quando a dona da casa foi brutal e descaradamente favorecida pela arbitragem, algo só comparável ao escândalo protagonizado pela Argentina de Videla e o Peru de Quiroga, criou-se a ilusão de que devíamos nos dobrar diante da “eficiência” do futebol do Velho Mundo.

Que grande bobagem. O futebol não é nada mais do que uma das expressões culturais de uma nação. Nós aqui gostamos mesmo é de feijão.

Estamos patinando nos mesmos erros que nos levaram aos fracassos de 1974, 78 e 90 que não se comparam às inconsoláveis frustrações de 82 e 86.

E o que afinal de contas estão pretendendo esses dois técnicos? Enjaular a explosão do futebol desses craques exibindo videoteipes da seleção alemã?

O próximo passo seria copiar o modelo da Inglaterra e ficar de fora do Mundial.

Talvez a única coisa que ainda tenhamos de original seja o nosso futebol. Mas até quando?

O que tentamos colocar através de tantos artigos nesta coluna é que não concordamos com essa fixação que o Teimoso e o Velho Zaga mantêm pelo futebol “competitivo” e “vencedor” dos europeus.

Talvez essas sejam as últimas linhas que ainda riscamos vociferando contra a alienação das nossas características.

Afinal o Pelé não era branco e nunca jogou na Bundesliga.

Estamos entrando no túnel de acesso de mais uma Copa do Mundo e não há outro modo de agir que não seja com a paixão.

Mas antes de encerrarmos a nossa contagem, aguardaremos ainda mais uma semana na expectativa de que a grande teimosia dê espaço a um pouco de razão.

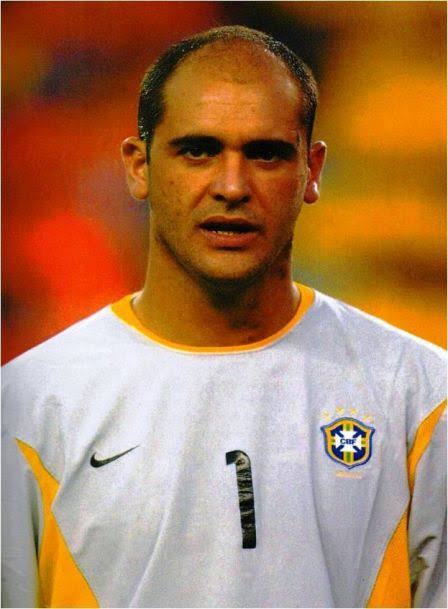

E por isso então sugerimos ligeiras mudanças na escalação: no lugar do batedor de petecas Taffarel, Zetti.

A providencial lombalgia de Branco se encarregou de endireitar a espinha dorsal da nossa defesa através da categoria de Leonardo.

Vamos deixar que o Dunga do banco possa assistir Mazinho descongestionar o meio-campo com toques rápidos e eficientes.

E já que jogaremos com quatro homens no meio-campo por que não trocar a burocracia do bom Zinho pela saúde e pela onipresença do Cafu?

Se o esquema é esse e a foto oficial já foi tirada, bem que poderíamos entra em campo contra a Rússia com a seguinte escalação: Zetti, Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Leonardo; Mauro Silva, Mazinho, Cafu e Raí; Bebeto e Romário.

E antes que ele assuma o cargo que virá depois da Copa, cabe a seguinte pergunta: se o Teimoso tá levando US$ 500 mil por ano, com quanto é que fica o Velho Zaga?

Com o Teimoso faltam 11 dias para começarmos a perder mais uma Copa.

##########

IVAN LESSA

“FIFA fofa”

BBC Brasil, 01/06/2011

Como vivo dizendo, no meu tempo era diferente. Feito dizem todos com pouco tempo pela frente e não se lembram direito de nada. Corrupção e suborno eram coisa de pobre. Ou seja, jogadores e juízes. Futebol dava pouco dinheiro e o bem-bom mesmo ficava para o que chamávamos na época de “cartolas”. Os jogadores, coitados, ganhavam uma miséria. Muitos clubes (sim, é você mesmo, “seu” Fluminense) não deixavam sequer que eles botasem os pés na social em qualquer evento festivo. Só entravam para renovação ou transação de passe. E feliz do jogador que tivesse voz ativa na transa, ou, para ser franco, tramóias.

Já o que se passava em campo era bom para valer. Mesmo. Jogava-se futebol. E como. Graças ao YouTube e outros sítios dá para conferir. Não é (só) papo de velho. Sim, claro, tinha corrupção e suborno comendo solto. Bastava comprar o juiz, o que não era difícil, o goleiro ou o artilheiro do time adversário. Saía a preço de banana e havia desconto para o pacote. Depois, como tudo mais, o futebol passou a dar uma nota. Hoje bilhões correm soltos pelas pontas sem marcação. Os “cartolas”, se globalizaram, viraram notícia tão ou mais importante que o gol de Pelé no apagar das luzes da contenda, para pedir emprestado um pouco da locução esportiva, que, como tudo ligado ao balípodo (esse não pegou), virou refrescante fonte de renda.

Já vi menino na rua discutindo os méritos de João Havelange e Sepp Blatter. Antes o pau saía do verbal para o físico quando o assunto eram os atributos artísticos de cobras como Lemerson e Celimar, para ficar em dois exemplos felizmente inexistentes. Das gerais e das arquibancadas, de uma social ou outra, até mesmo das tribunas de imprensa, quando o suborno de sua excelência o juiz era gritante, vinha o berreiro, quase que em uníssono, “Filho da…”. Mais bonito que cantar hino ou desfaldar bandeira do time.

Chegando a nossos dias, e peço dispensa deles por motivo de saúde, futebol é o esporte-beleza, ou the beautiful game, como dizem os ingleses e até os americanos, que, vez por outra, a ele dedicam umas páginas em seus semanários dito sérios. Tão esporte e tão beleza que quem anda frequentando mais páginas nos jornais e na televisão são os dirigentes, para não ter que botar cartola na cabeça de quem não merece sequer boné dos New York Yankees. Como tudo que vale a pena merece patrocínio, e alto, o futebol está na farta lista de distribuição de grifes de seleção titularíssima, feito a Coca-Cola, a Adidas, a Nike, Visa e – salve, salve Primavera Árabe! – o grupo Emirados.

Eles estão preocupados com esse ventilador que anda soprando e espalhando coisa mal-cheirosa: acusações e alegações, se diferença houver entre um e outro, sobre o órgão que cuida dos interesses do – segurem outro chavão – esporte das multidões. O órgão atende pelo nome de Fifa. Trata-se de uma gostosura de organização que cuida dos interesses dos donos do futebol. Ou seja, nada a ver com quem o pratica ou acompanha. Boca riquíssima, papa fina, um verdadeiro banquete segundo acusadores e alegadores. Tudo porque correu a notícia, ou boato canalha, de que a Fifa “vendeu” a realização da Copa de 2022 no Catar. (Dá-lhe, Primavera Árabe!). Para não falar (mas vamos falar, tá bom?) das acusações de próprios Fifeiros graúdos sobre licitações em flagrante impedimento para o local da realização das Copas de 2018 e 2022. Por uma vez, nenhuma acusação ou sequer menção do Brasil em 2014.

Em compensação, é voz geral, arquibancada e cadeira numerada de que países caribenhos andaram pegando, ou tentando pegar, nossos mui conhecidos “incentivos fiscais”. Mal o Barça estraçalhou o poderoso, ou o mais rico time de futebol do mundo, o Manchester United, e já não se fala da magia do argentino Messi. Esse já era, segundo o populacho que compra tablóide sensacionalista. Bom mesmo, celebridade quentérrima, é o suiço Sepp Blatter, de 75 anos, atual dirigente da Fifa, com seus 107 anos de existência e guardiã zelosa dos 208 países a ela afiliados.

Sepp Blatter, nesta quarta-feira, concorre, sem adversário que tenha posto a cabeça para fora, a mais um mandato nesse pastel auto- premiado que é a fofa Fifa. As associações inglesa e escocesa de futebol andaram ameaçando boicote, adiamento devido ao mau tempo reinante, qualquer coisa, mas Sepp desarmou os atacantes todos com a bela jogada de lançar no meio de campo o velho esquema de “crise, que crise?” vai tudo bem, muito bem, pombas! Ou palavras nesse sentido. Não é que colou? Tudo bem estava e tudo bem continuará. Sepp e patrocinadores marcaram o gol da vitória. Vitória por desistência e abandono da possibilidade da contenda.

##########

MATINAS SUZUKI JR.

Folha de São Paulo, 01/06/1994

Meus amigos, meus inimigos, disse aqui outro dia que há uma safra de livros sobre futebol saindo dos fornos.

Ano de Copa, época de renascimento do interesse pelo futebol aqui no Brasil, graças à qualidade dos jogadores e dos técnicos etc.

Tempos de renovadas paixões pelo futebol. De olhar textos cheirando a estantes, de procurar velhas anotações, de rever teipes e jogos, de dar novos sentidos para os erros e acertos do passado.

Taí uma coisa que talvez seja muito difícil para o Datafolha medir, mas em ano de Copa (e de bom futebol) deve aumentar muito o percentual de devaneios – as “impossibilidades” do poeta – nas cabecinhas brasileiras.

(Se fosse possível mensurar cientificamente o quanto a força deste imaginário pesa para a formação da índole da população de algum lugar, talvez pudéssemos estabelecer uma relação que cobrasse mais responsabilidades sociais e culturais de quem dirige o futebol no Brasil).

Mas, como eu dizia acima, vivemos momentos de esperanças, de expectativas e também de memórias sentimentais – e literárias – do futebol.

O cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, por exemplo, tem umas belas anotações que comparam o “calcio” (o futebol, em italiano), com a literatura.

O texto chama-se “Uma Linguagem de Poetas e Prosadores”.

Foi escrito na época do caloroso debate acadêmico sobre a ciência dos signos, a semiótica. Pasolini usava o futebol como demonstração da poesia e a poética como demonstração do futebol.

Para este cineasta de final trágico — é um daqueles extraordinários artistas que deixam não só a sua obra para depois, mas também a vida vivida — o jogo é também um sistema de signos.

Pasolini dizia que existe o futebol-prosa e o futebol-poesia. Ele dava exemplos de alguns jogadores italianos da sua época (que vou tentar adaptar para melhor compreensão do leitor brasileiro).

Mauro Silva, por exemplo, seria um “prosador realista”; Palhinha, por outro lado, seria um poeta, mas um poeta, ainda assim, realista. Já a constelação poética dos Romários e Deners seria outra: a do poeta “maudit”, extravagante.

Pier Paolo Pasolini supunha ainda que existe uma “zona do agrião” nesta classificação: César Sampaio, por exemplo, que joga um futebol em prosa, mas uma prosa poética, com instantes de clara iluminação da poesia.

(Se fôssemos rigorosos na nossa adaptação, teríamos ainda que criar algumas tipologias como a do jogador-concreto, racionalista, geométrico, essencialista, e aí não há dúvidas: Ademir da Guia).

O cineasta-poeta também dizia que ele não fazia distinção de valor entre as duas formas de se jogar futebol: era apenas uma distinção técnica.

Só haveria um momento exclusivamente, puramente, castamente poético – onde a prosa ficaria de fora: o momento sublime e absoluto do gol.

“Cada gol é sempre uma invenção, é sempre uma subversão do código: cada gol é inelutabilidade, fulguração estupor, irreversibilidade. Próprio como a palavra poética”, escreveu ele.

Pasolini também dizia que a classificação literária valeria para as diferentes escolas de futebol. O futebol europeu seria prosa. O futebol brasileiro, poesia.

“Se o drible e o gol são o momento individualista-poético do gol, isto quer dizer que o futebol brasileiro – ao contrário do italiano, que seria uma prosa estetizante – é um futebol de poesia”, anotou.